結婚式は、新郎新婦にとって一生に一度の特別な日。その中でも、プロフィールムービーは二人のこれまでの歩みや愛の物語をゲストに伝える、かけがえのない時間となります。単なる自己紹介に留まらず、ゲストの心に深く刻まれ、涙と笑顔を誘う感動的な結婚式を演出するために、どのようにプロフィールムービーを作成すれば良いのでしょうか。

この記事では、結婚式でのプロフィールムービーの役割から、感動を引き出すための具体的なポイント、さらには自作・業者依頼の選択肢、そして見落としがちな著作権の注意点まで、プロの視点から徹底的に解説します。二人の物語を最も美しく、そして感動的に伝えるためのヒントやアイデアをお探しの方は、ぜひこの記事を参考にしてください。感動の結婚式を迎えるための第一歩、それがプロフィールムービーの魅力です。

プロフィールムービーは、新郎新婦の個性や二人のエピソードを盛り込むことで、ゲストに二人の魅力を伝え、感動を引き出すことができます。ゲストが「二人のことをもっと知りたい」「こんな素敵なカップルなんだ」と感じるようなムービーを目指しましょう。

プロフィールムービーの基本を知る:構成、長さ、上映タイミング

結婚式で上映するプロフィールムービーは、新郎新婦の生い立ちや二人の出会い、愛を育んで結婚に至った経緯を紹介する映像です。これにより、ゲストに二人の歴史や絆を深く理解してもらうことができます。多くの新郎新婦が、ゲストに「感動した」「二人のことがよく分かった」と言ってもらえるムービーを目指しています。

一般的な構成と流れ

プロフィールムービーには、ゲストが飽きずに楽しめるよう、ある程度決まった基本構成があります。この構成に沿って制作することで、スムーズで分かりやすいムービーになります。

- オープニング: ゲストへの感謝や歓迎のメッセージ、ムービーのタイトルなどを表示します。これから始まる物語への期待感を高める大切なパートです。

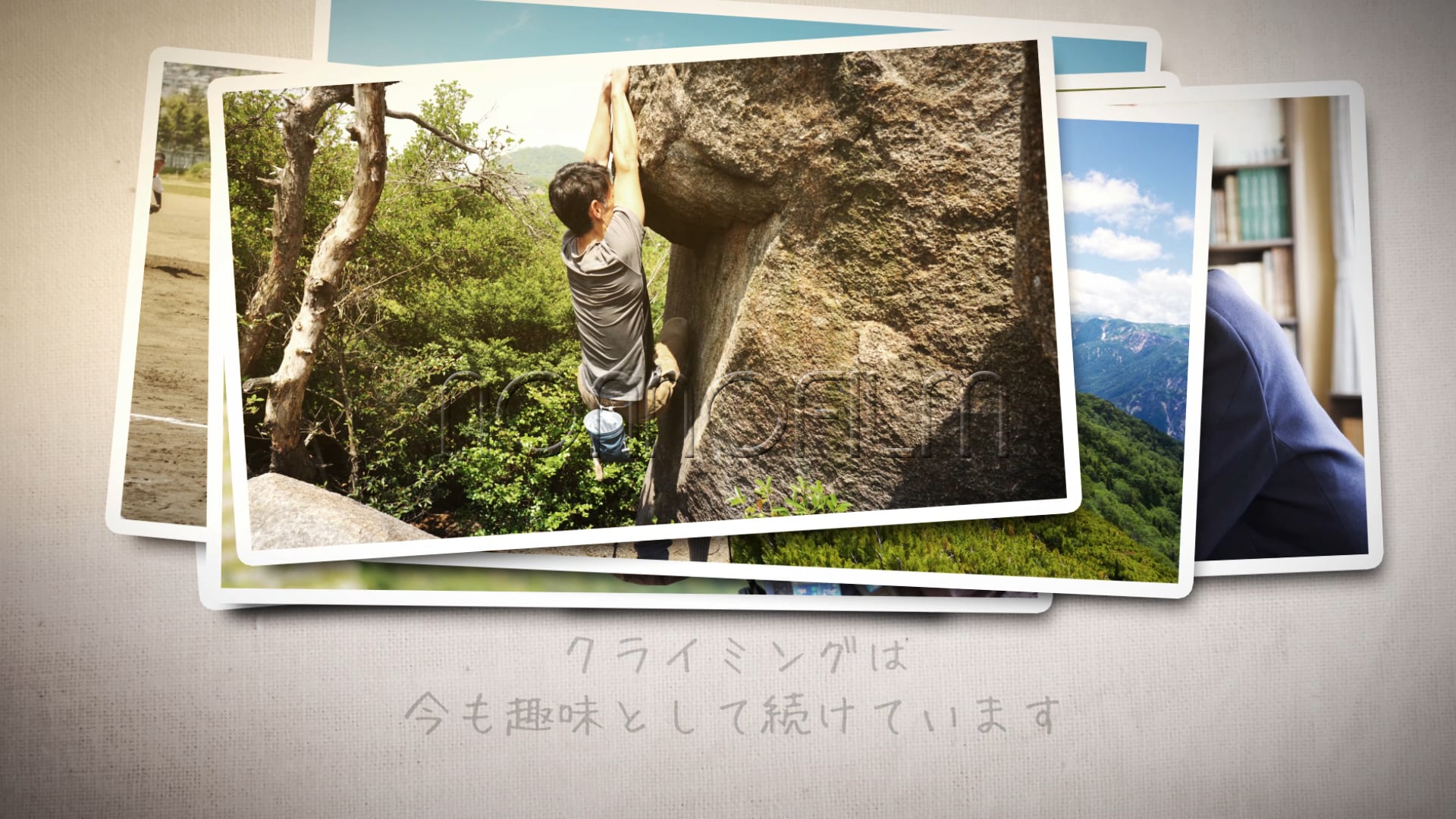

- 新郎の生い立ち: 新郎の誕生から現在までの成長の軌跡を、写真とコメントで紹介します。幼少期、学生時代、社会人時代と時系列に沿って進めるのが一般的です。

- 新婦の生い立ち: 新婦の誕生から現在までの歩みを紹介します。新郎パートと同様に、時系列で写真とコメントを配置します。

- 二人の馴れ初め: 新郎新婦が出会ってから、交際、プロポーズ、そして結婚に至るまでの二人のストーリーを写真やエピソードで綴ります。

- エンディング: ゲストへの感謝のメッセージや、今後の抱負などを伝えます。披露宴の後半へのスムーズな繋ぎとなるよう意識しましょう。

最適な長さと写真枚数の目安

プロフィールムービーの全体の長さは、ゲストが飽きずに最後まで視聴できる5分から7分程度に収まるように作ることが推奨されています。 長すぎるとゲストの集中力が途切れてしまう可能性があるため、注意が必要です。

写真の枚数は、ムービーの長さや演出によって異なりますが、自作の場合は35枚程度、業者に依頼する場合は45枚程度が目安とされています。 1枚あたりの写真の表示時間は、約7秒が適切とされています。

上映タイミングの選び方

プロフィールムービーを上映するタイミングは、結婚式の進行において非常に重要です。最も一般的なのは、新郎新婦が衣装チェンジのために中座している間です。 この時間を利用することで、ゲストは退屈することなく、二人の物語に集中できます。

その他にも、披露宴の入場前や、祝辞の後など、いくつかの選択肢があります。 どのタイミングで上映するかによって、ムービーの内容や雰囲気を調整すると、披露宴全体に統一感を出すことができます。

上映タイミングは、ゲストの集中力や披露宴全体の流れを考慮して決めましょう。中座中はゲストがリラックスして鑑賞できるため、感動的なムービーに最適です。

感動を引き出す!ムービー制作の秘訣

ゲストの心に深く響くプロフィールムービーを作るためには、単に写真とコメントを並べるだけでなく、様々な工夫が必要です。ここでは、感動を生み出すための具体的な秘訣をご紹介します。

写真選びの極意:ゲストも喜ぶ思い出の一枚を

プロフィールムービーの完成度を大きく左右するのが、写真の選び方です。 ゲストが共感し、懐かしさを感じるような写真を選ぶことが感動への第一歩となります。

- 時系列とバランスの重要性: 写真は必ず時系列順に並べ、幼少期から現在までの成長が分かりやすく伝わるようにしましょう。 新郎新婦それぞれのパートで、特定の時期に偏りすぎず、バランス良く写真を選ぶことが大切です。

- 家族や友人が写る写真の活用: ゲストが自分や知人が写っている写真を見ると、より親近感が湧き、ムービーに引き込まれます。 特に、両親や兄弟との写真は必須と言えるでしょう。

- NG写真と注意点:

- 顔が切れている写真やピントがぼやけている写真: ゲストが見づらく、クオリティが下がってしまいます。

- 元恋人が写っている写真: 誤解を招く可能性があるため、避けるべきです。

- 内輪ネタが多すぎる写真: 一部のゲストしか楽しめないため、全体的な共感を損なう可能性があります。

- 集合写真の多用: 大人数が写っている写真は、新郎新婦がどこにいるか分かりにくくなることがあります。

心に響くコメントの書き方:感謝とユーモアを込めて

写真に添えるコメントは、ムービーの印象を大きく左右します。 ゲストの心に響くコメントを作成するためのポイントを押さえましょう。

- 簡潔さと具体性: 1枚の写真につき20文字程度に収め、簡潔に分かりやすく伝えましょう。 「写真を見ればわかること」をそのまま書くのではなく、当時の気持ちやエピソードを具体的に表現すると、より感情が伝わります。

- ゲストへのメッセージと未来への抱負: 感謝の気持ちを伝える言葉や、今後の結婚生活への意気込みを盛り込むと、ゲストは二人の幸せを心から祝福したくなるでしょう。

- コメント作成時のチェックポイント:

- 誤字脱字がないか、必ず二人でチェックしましょう。

- 内輪ネタに偏りすぎていないか、客観的な視点で確認しましょう。

- 結婚式のマナーに沿った表現になっているか確認しましょう。

BGMの魔法:感動を増幅させる選曲と著作権

音楽は、映像の雰囲気を大きく左右し、視覚と聴覚の両方から感動を引き出す力があります。 しかし、結婚式ムービーでの音楽利用には、著作権に関する重要な注意点があります。

曲選びのポイント

- テーマや雰囲気に合わせる: ムービー全体のテーマや、各パートの雰囲気に合った曲を選びましょう。感動的なシーンにはバラード、楽しいシーンにはアップテンポな曲など、メリハリをつけることが大切です。

- 歌詞の内容も考慮する: 日本語の曲であれば、歌詞が直接メッセージとして伝わります。感謝や愛をテーマにした歌詞の曲を選ぶと、より感動を深めることができます。 英語曲はメロディで感動させつつ、おしゃれ感を演出できます。

- ゲストの年齢層も考慮する: 幅広い世代のゲストに楽しんでもらえるよう、誰もが知っている定番曲や、新郎新婦の思い出の曲などをバランス良く取り入れると良いでしょう。

【重要】音楽著作権の基礎知識と手続き

結婚式のプロフィールムービーに市販の楽曲を使用する場合、著作権と著作隣接権という2つの権利に注意が必要です。

多くの新郎新婦が「個人的な利用だから大丈夫」と考えがちですが、不特定多数が出席する結婚式は「私的利用」の範囲には当たらないとされています。 無断で楽曲を使用すると、著作権侵害となり、罰則の対象となる可能性があります。

著作権と著作隣接権:

| 権利の種類 | 対象 | 概要 |

|---|---|---|

| 著作権(複製権・演奏権など) | 作詞家、作曲家 | 楽曲をコピーしたり、公の場で演奏・再生したりする権利。 |

| 著作隣接権 | レコード制作者、アーティスト | レコードやCDなどの音源を複製したり、公の場で再生したりする権利。 |

プロフィールムービーに楽曲を挿入する場合、CDや配信音源をコピーして映像に合わせるため、「複製権」が発生します。 この複製権の許諾を得るには、通常、JASRAC(日本音楽著作権協会)と、各レコード会社やアーティストに個別に申請する必要があります。

しかし、この手続きは非常に複雑で手間がかかるため、多くの結婚式場や映像制作会社が「ISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)」という団体を利用しています。 ISUMは、楽曲の著作権・著作隣接権の一括申請を代行してくれるサービスで、ISUMのデータベースに登録されている楽曲であれば、比較的スムーズに手続きを進めることができます。

自作ムービーの場合でも、音楽の著作権処理は必須です。式場や映像制作会社に相談するか、ISUMの利用を検討しましょう。無音で制作し、当日CDを流す方法もありますが、映像との同期が難しい場合もあります。

ストーリーテリングの力:二人の物語を紡ぐ

感動的なプロフィールムービーは、単なる写真のスライドショーではありません。新郎新婦の人生と二人の関係性を、一つの魅力的な物語としてゲストに伝える「ストーリーテリング」が重要です。

- エピソードの選び方と見せ方: 幼少期の可愛らしいエピソード、学生時代の友情、社会人になってからの成長、そして二人の運命的な出会いから結婚に至るまでの道のり。これらのエピソードを、写真とコメント、そしてBGMで効果的に表現しましょう。

- 感情の起伏を意識した構成: 楽しい思い出だけでなく、時には困難を乗り越えたエピソードなども盛り込むことで、ゲストは二人の人間性や絆に深く共感し、感動を覚えるでしょう。 感情の波を作ることで、ムービー全体に引き込まれるような魅力が生まれます。

自作?業者依頼?プロフィールムービー作成方法の選択

プロフィールムービーの作成方法は、大きく分けて「自作」と「業者依頼」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分たちに合った方法を選びましょう。

自作ムービーのメリット・デメリットと成功のコツ

近年、パソコンやスマートフォンの動画編集技術の向上により、自作ムービーを選ぶカップルが増えています。

メリット

- コスト削減: 業者に依頼するよりも費用を抑えることができます。

- 自由度の高さ: 自分たちのこだわりや個性を最大限に反映できます。

- 思い出作り: 二人で協力して制作する過程も、かけがえのない思い出となります。

デメリット

- 時間と労力: 結婚式の準備と並行して制作するため、かなりの時間と労力が必要です。

- クオリティの限界: 専門知識や技術がない場合、プロのような高品質な映像を作るのは難しい場合があります。

- 著作権手続きの複雑さ: 音楽の著作権処理を自分で行う必要があり、非常に手間がかかります。

成功のコツとよくある失敗例とその対策

自作で「プロ見え」するムービーを目指すなら、以下のポイントを押さえましょう。

| よくある失敗例 | 対策 |

|---|---|

| ムービーが長すぎる | 5~7分を目安に、写真枚数を厳選する。1枚あたりの表示時間を7秒程度に設定する。 |

| コメントの文字が読めない | 背景色と文字色のコントラストを明確にする。文字に影をつける、または背景に帯を入れる。文字サイズは大きめに。 |

| 映像の端が切れる(オーバースキャン) | 式場のプロジェクターの画面比率(4:3か16:9)を事前に確認し、セーフマージン(セーフエリア)を意識して文字や重要な画像を配置する。 |

| 映像の前後に黒い画面がない | ムービーの冒頭と最後に5秒程度の黒い画面(無音)を挿入する。これにより、スムーズな再生が可能になる。 |

| BGMの著作権侵害 | ISUM登録楽曲を使用するか、式場や業者に相談して適切な著作権処理を行う。 |

| 内輪ネタが多すぎる | ゲスト全員が楽しめる内容か、客観的にチェックする。親しい友人だけでなく、親族や職場関係者にも配慮する。 |

無料のテンプレートを活用するのも、自作ムービーのハードルを下げる有効な手段です。 写真とコメントを差し替えるだけで、プロのような仕上がりに近づけることができます。

イラストとパワーポイントで作る!感動的な結婚式プロフィールムービーの作り方

結婚式の準備は、人生の中でも特に記憶に残る大切な時間です。その中でも、新郎新婦のこれまでの歩みや二人の出会いをゲストに紹介する「プロフィールムービー」は、披露

イラストとパワーポイントで作る!感動的な結婚式プロフィールムービーの作り方

結婚式の準備は、人生の中でも特に記憶に残る大切な時間です。その中でも、新郎新婦のこれまでの歩みや二人の出会いをゲストに紹介する「プロフィールムービー」は、披露

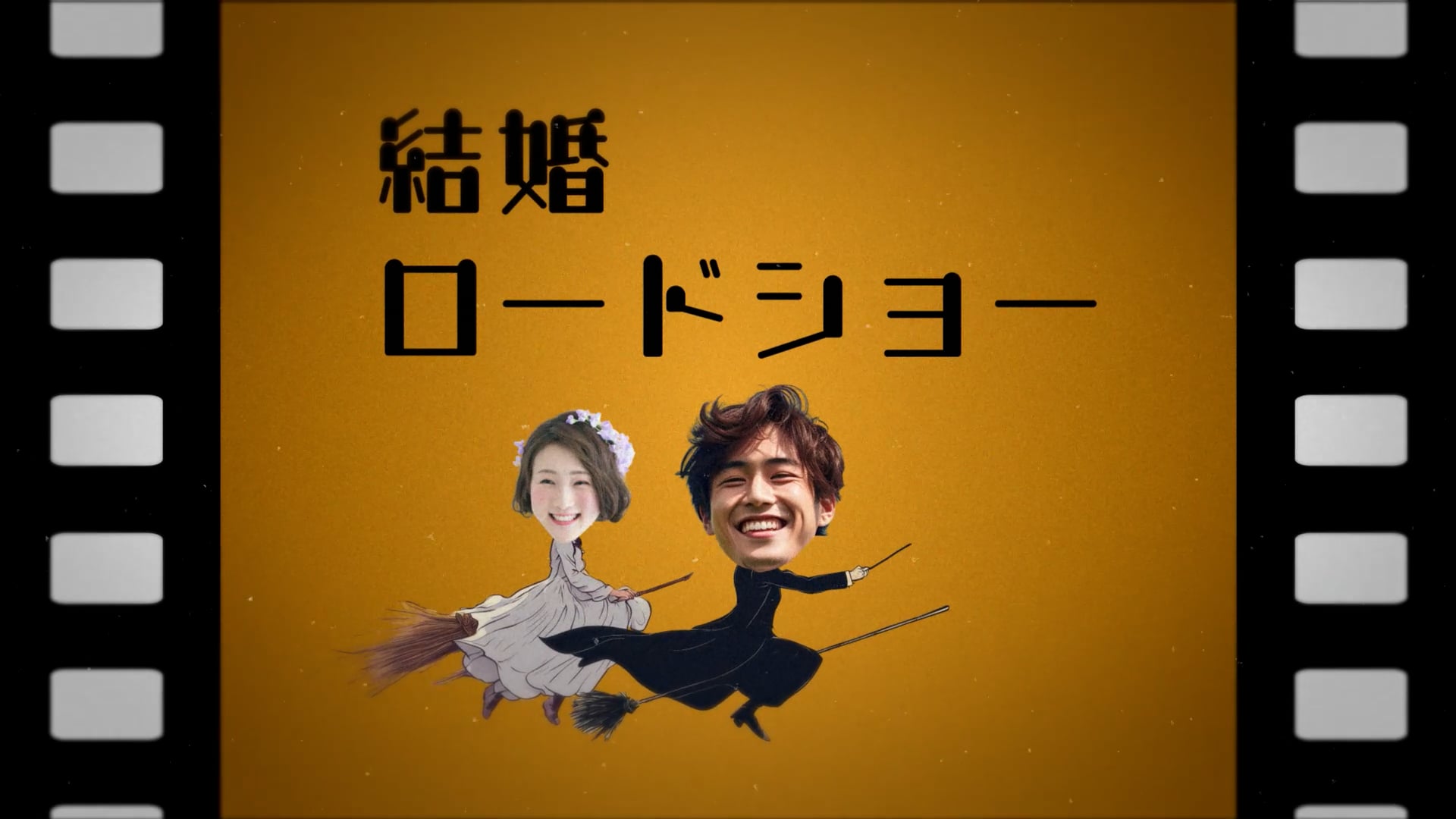

映画風プロフィールムービーで結婚式を盛り上げる!完全ガイド

結婚式で新郎新婦の生い立ちや出会いの物語をゲストに紹介するプロフィールムービーは、披露宴を彩る重要な演出の一つです。中でも、まるで一本の映画を見ているかのよう

映画風プロフィールムービーで結婚式を盛り上げる!完全ガイド

結婚式で新郎新婦の生い立ちや出会いの物語をゲストに紹介するプロフィールムービーは、披露宴を彩る重要な演出の一つです。中でも、まるで一本の映画を見ているかのよう

プロに依頼するメリット・デメリットと選び方

「結婚式の準備で忙しい」「クオリティの高いムービーにしたい」というカップルには、プロの業者への依頼がおすすめです。

メリット

- 高品質な仕上がり: プロの技術と経験により、ハイクオリティな映像が期待できます。

- 時間と労力の節約: 制作の手間を大幅に省き、他の準備に集中できます。

- 著作権対応の安心感: 多くの業者が音楽の著作権処理を代行してくれるため、安心して楽曲を使用できます。

- 充実したサポート: 構成や写真選びなど、プロの視点からアドバイスをもらえます。

デメリット

- コスト: 自作に比べて費用がかかります。

業者選びのポイント

数多くの映像制作会社の中から、自分たちに合った業者を選ぶことが重要です。

- 実績と口コミ: 制作実績が豊富で、良い口コミが多い会社は信頼できます。年間制作本数や利用者からの評価をチェックしましょう。

- ムービーの質とデザイン: サンプルムービーを確認し、自分たちのイメージに合うデザインや演出ができるかを確認しましょう。

- 料金体系の明確さ: 追加料金が発生しないよう、料金体系が明確に記載されているか確認しましょう。

- サポート体制と納期: 修正回数や納期、緊急時の対応など、サポート体制が充実しているかを確認しましょう。

プロに依頼することで、時間とクオリティの面で大きなメリットが得られます。特に、著作権に関する心配をせずに済む点は大きな魅力です。複数の業者を比較検討し、納得のいく選択をしましょう。

ゲストの反応を最大化するワンポイントアドバイス

せっかく作ったプロフィールムービー、ゲストに最大限楽しんでもらい、感動を共有したいですよね。ここでは、ゲストの反応をさらに引き出すためのヒントをご紹介します。

- ゲスト目線でのムービーチェック: 完成したムービーは、必ずゲストの目線で確認しましょう。内輪ネタが多すぎないか、写真の切り替わりが速すぎないか、コメントは読みやすいかなど、客観的な視点でチェックすることが大切です。

- サプライズ要素の取り入れ方: 例えば、ムービーの最後にゲストへのサプライズメッセージを入れたり、二人の馴れ初めを少しユーモラスに演出したりすることで、ゲストの記憶に残るムービーになります。

- 感謝の気持ちを伝える: ムービーの締めくくりには、ゲストへの心からの感謝のメッセージを忘れずに盛り込みましょう。 「いつも支えてくれてありがとう」「これからもよろしくお願いします」といったシンプルな言葉でも、二人の気持ちは十分に伝わります。

プロフィールムービーそのものや、会場でのゲストの反応はもちろんのこと、制作するために二人で協力し合うことも、きっと素敵な思い出になりますよ。

また、実際にムービーを制作した多くのカップルからは、「写真選びを通して、改めて家族や友人との絆を感じることができた」「二人の思い出を振り返る良い機会になった」といった声が聞かれます。ムービー制作は、結婚式当日だけでなく、準備期間も二人の絆を深める貴重な時間となるでしょう。

結婚式は、喜びや感動が溢れる特別なイベントですが、プロフィールムービーを通じて、その特別な雰囲気をより一層楽しむことができます。

まとめ:最高のプロフィールムービーで記憶に残る結婚式を

結婚式で上映するプロフィールムービーは、新郎新婦の生い立ちや二人の出会い、愛を育んで結婚に至った経緯を紹介する映像です。これにより、ゲストに二人の歴史や絆を深く理解してもらうことができます。感動的なプロフィールムービーを作るためには、構成やシナリオに工夫が必要です。特にゲストや両親に感動してもらうためには、どんな構成で作れば良いのか、どんなエピソードを取り入れるべきなのか、といった点が重要となります。

また、音楽の選択や、新郎新婦からゲストへの感謝のメッセージも感動を引き立てます。さらに、自作か業者依頼かの選択、そして特に重要な音楽著作権への配慮も忘れてはなりません。プロフィールムービーは、結婚式をより感動的にするための重要な要素です。この記事で紹介したポイントを参考にしながら、自分たちだけのオリジナルのムービーを作り、ゲスト全員に記憶に残る感動的な時間を提供しましょう。

Q&A

Q1: プロフィールムービーの長さはどれくらいが適切ですか?

A1: プロフィールムービーの全体の長さは、5分から7分程度に収まるように作ることが推奨されています。これは、ゲストが飽きずに最後まで視聴できる適切な長さとされています。

Q2: プロフィールムービーで感動を引き出すためのポイントは何ですか?

A2: ゲストを感動させるためには、新郎新婦の人間性や二人の絆を伝えるエピソードの選び方が重要です。特に、ゲストが写っている写真や、心に響くコメント、そしてムービーの雰囲気に合った音楽の選曲が感動を引き立てます。

Q3: プロフィールムービー作成時の注意点は何ですか?

A3: ムービー作成時のよくある失敗例としては、内容が冗長になりすぎる、音楽が映像と合っていない、感謝のメッセージが不自然になる、コメントの文字が読みにくい、画面比率が合わない、などが挙げられます。これらを避けるためには、事前の計画とチェック、そして特に音楽の著作権処理が重要です。

Q4: プロフィールムービーに使う音楽の著作権はどうすればいいですか?

A4: 結婚式でのプロフィールムービーは「私的利用」に当たらないため、市販の楽曲を使用する場合は著作権と著作隣接権の処理が必要です。多くの場合はISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)を通じて手続きを行うか、結婚式場や映像制作会社に代行してもらうのが一般的です。

Q5: 自作ムービーと業者依頼、どちらが良いですか?

A5: 自作はコストを抑えられ、自由度が高いですが、時間と労力、そして著作権処理の手間がかかります。一方、業者依頼は費用はかかりますが、高品質な仕上がりが期待でき、著作権処理も任せられるため、時間がない方やクオリティを重視する方におすすめです。

【完全版】スタイリッシュな結婚式を演出!英語プロフィールムービーの作り方と成功の秘訣

結婚式で上映するプロフィールムービーは、新郎新婦の人生や二人の関係をゲストに伝える大切なアイテムです。その中で、英語を活用することで、一層スタイリッシュで国際的

【完全版】スタイリッシュな結婚式を演出!英語プロフィールムービーの作り方と成功の秘訣

結婚式で上映するプロフィールムービーは、新郎新婦の人生や二人の関係をゲストに伝える大切なアイテムです。その中で、英語を活用することで、一層スタイリッシュで国際的

家族婚向けプロフィールムービー完全ガイド:親密な絆と温かさを伝える感動演出の秘訣

結婚式の演出の中でも、新郎新婦の生い立ちや二人の出会いをゲストに伝える「プロフィールムービー」は、感動と笑顔を呼ぶ大切な要素です。特に、親しい家族や親族だけで行

家族婚向けプロフィールムービー完全ガイド:親密な絆と温かさを伝える感動演出の秘訣

結婚式の演出の中でも、新郎新婦の生い立ちや二人の出会いをゲストに伝える「プロフィールムービー」は、感動と笑顔を呼ぶ大切な要素です。特に、親しい家族や親族だけで行